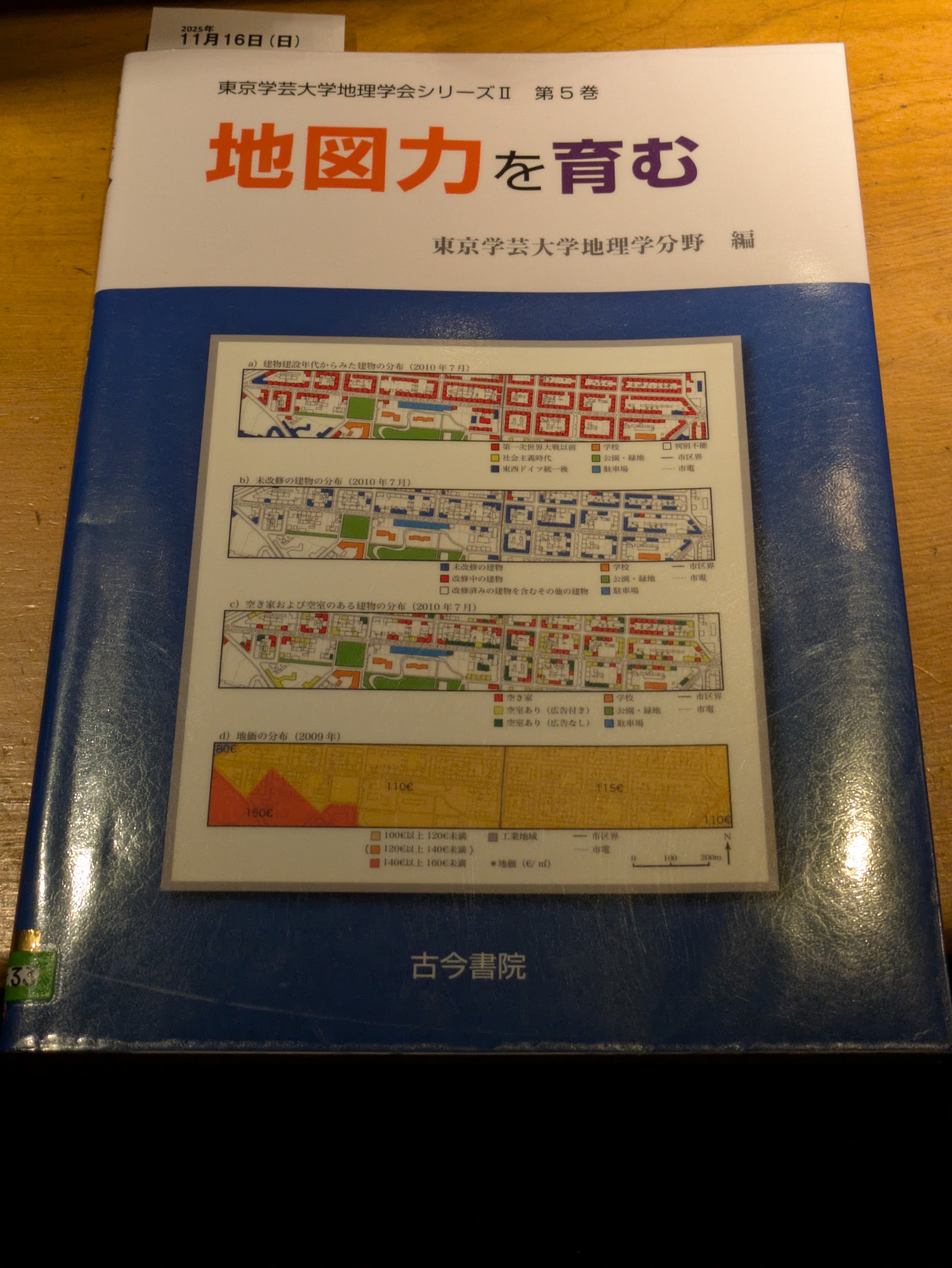

『地図力を育む(東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 5)』読了。東京学芸大学地理学分野編とある。

東京学芸大学といえば、師範学校由来の大学であり、教員育成機関という印象がある。私の友人にも卒業生がいて教員から都立高校の校長になった。本書も小中高の教育を意識させる小論文集という感じで、今までそういう書籍を手に取ったことがなかったので、読んでいて戸惑いを感じた。

エンジニアのための書籍は、想定している読み手はその分野で一定の成果を出す覚悟を決めている人だから、そのゴールに近づくために有用な道程を示すことが中心になる。一方、本書の各章は、まだ興味を持てていない人、あるいはその道に進むかもしれない人を対象にする教員、その教員を教育する教育者が対象となっているように読める。地理学という分野の進化を担うかもしれない人の育て方の探求ということになるのだろうか。執筆者自身の興味分野もあるだろうが、育成対象の学生にどんな話が受けるかに腐心しているさまが垣間見える気もする。

例えば、3.3の「フィールドワークに基づき表現する」では、アニメ関連の商品を販売する店舗やメイド喫茶などが集積する秋葉原を対象とした論文に言及している。何らかの問題を解決するというより、知りたいという思いをまとめる、まとめさせる感じなのだろう。長年、問題を解く、あるいは管理者として部下に問題を解かせることを繰り返した者にとっては、かなり距離感を感じた。とはいえ、人が育たなければ社会は進歩しない。自分の道を見つけることを支援する教職の意義は間違いなく大きい。

ふと、きっかけをつかんだ後、良いメンターに出会うことができるかどうかで人生は変わってしまうのだろうなあ、と思ったのであった。師範とて一人の人間であって全人格的に完璧ではありえないのだが、好ましい面が良い影響を及ぼすことができたら良いのだろう。