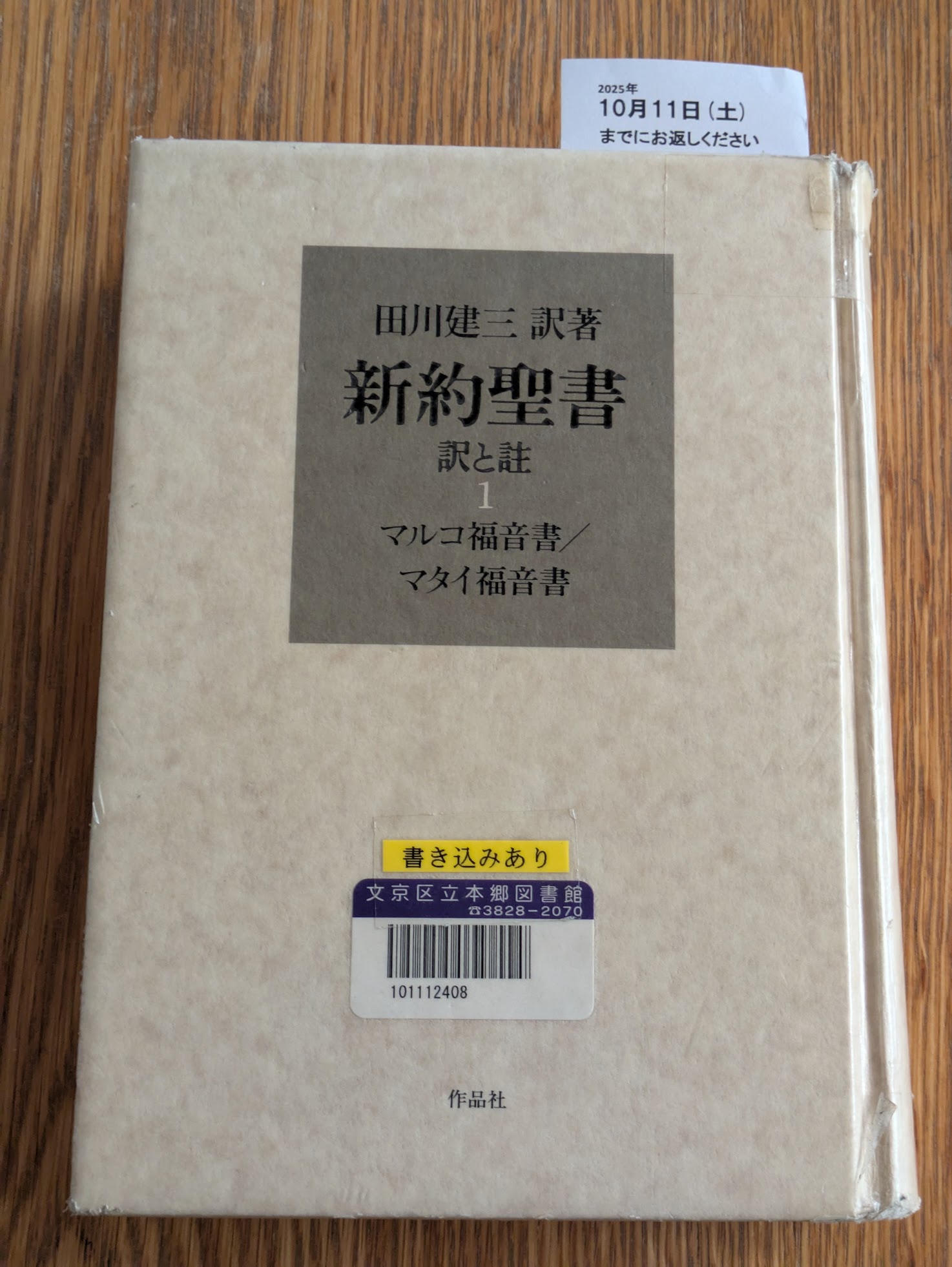

田川建三訳著 新約聖書 訳と注 1 マルコ福音書/マタイ福音書 やっと読了。初めて期限を更新してしまった。約900ページで気軽に読める本ではないが、心から読んで良かった本である。

翻訳という作業は、もともとどういう意図で書かれたのかを想像しながら、可能な限りその逐語訳をしようとする作業と捉えることができる。そのために古の写本を複数比較し、これまでの研究成果を読み込んで、当時の言葉をそのまま読めるようになろうとする無理ゲーでもある。私は、教会学校に通ったからマルコ伝が基本。生誕物語から、種まきのたとえを始めとする、さまざまな教えを学んで成長してきた。もちろん、田川建三氏の解釈ではあるが、その生誕物語は捏造と切って捨てられている。私も、薄々そうではないかと思っていたが、おそらく捏造は事実だろう。

繰り返しになるが、『田川建三訳著 新約聖書』は田川建三訳氏の解釈である。著者も繰り返し述べているように、彼はかなりの確信をもって書いているが、それは仮説に過ぎない。

定説と異なり、田川氏はマルコ伝は50年代に書かれたと考えている。想定されている著者は使徒行伝12:12に出てくるヨハネ・マルコでイエス時代の大人から見ると一世代後のエルサレム出身の人(P853)。Mark the Evangelistによれば、AD12年生れ68年没なので、マルコ伝の成立はそれ以前となる。イエスとの年齢差は20歳程度で、イエスと直接話した経験はなかった可能性が高い。ペトロの通訳として働いていたのでアラム語とギリシャ語を話すことができる人物でもある。エルサレムの人であれば、ガリラヤでのイエスの活動に参加していたわけはないから、ペテロがアラム語で話した内容(説教)をギリシャ語に訳していたことをまとめてイエス伝を書いたと考えるのは自然だと思う。翻訳前のアラム語原文もあったかも知れない。田川氏はヨハネ・マルコがパウロと対立した理由をパウロが実際のイエスの姿を無視して新興宗教の神話的ドグマ形成に走る流れに対する反発と推定しているが、これも十分納得できる話。ガリラヤの人ではないので、ペトロからの伝聞でガリラヤでの出来事を書いていることになるので、解像度には限界がある。

初期のキリスト教徒の支援者であったと言われているヨハネ・マルコの母マリアも恐らくイエスとの直接的な接点はない。ひょっとするとエルサレムでの奇跡の対象となった一人である可能性もあるかも知れない。エルサレムでペトロが頼りにしていた有力者の一人であったのは事実だろう。

マタイ伝はユダヤ教の正当な後継者と位置づけるために多くの創作を加えていると書いてある。約350ページある一連の本文への注 マタイ福音書でその根拠を示していて、十分納得感がある。

冒頭で、「翻訳という作業は、もともとどういう意図で書かれたのかを想像しながら、可能な限りその逐語訳をしようとする作業と捉えることができる」と書いたが、マルコ伝はペトロの説教の翻訳結果である。ペトロが見たイエスを文書化し、公用語に翻訳した結果と言える。なるべく、その言葉をそのまま伝えるのが使命となるので、他の福音書と比較すればバイアスがかかる可能性は低い。ただし、ペトロの誤解があれば、その誤解が固定化されてしまう側面もある。恐らく、ペトロは自分が見たこととイエスから聞いたことだけを語ったのだと思う。ちょっと気になるのは復活後のイエスとの出会いが書かれていないことだ。ヨハネ・マルコはペンテコステの段階ではまだ同行していなかったのだろうか。

他の弟子が見たイエスとの差異はあるはずだ。選に漏れた福音書も複数存在することから、聖書学者はそれらも含めて検討しているのだろう。事実に迫るためには必要な作業であるが、ノイズも混入してしまう。

マタイ伝やルカ伝はマルコ伝を参照しているのは明らかで、また、読み込めば編集意図も見えてくる。

マタイ伝はキリスト教を真ユダヤ教と位置づける形になっているので読みやすい。ユダヤ教指導部が脱線したので、イエスが遣わされて正しい道に戻すという組み立てになっている。しかし、改めて田川訳のマルコ伝を読むと、イエスは自分の正統性を主張していたようには読めない。背景を問題とするのではなく、事に取り組もうとしているように読める。徴は問題としない。一方、布教には組織的な活動が必要になる。マタイ伝では、教会の権威が強調されている。すでに支配・非支配関係が前提となっていて、盲信が求められることになる。

訳自身は、私にとってはそれほど読みやすい文ではなかったし、信仰心が高められる感じはない。子供の時から接していた口語訳、学校で使っていた文語訳、最近の新共同訳の方に親しみを感じる。振り返れば、それぞれに何らかの理由で琴線に触れたフレーズがあって、それが心に残っているのだ。田川訳を読むと、なるほどそういう風な話だったのかということに納得がいくが、同時に冷める感じが否めない。ある種、盲信の熱狂から脱せさせる効果がある。本文への注を読むと、さらにその効果が大きくなるように思われ、教会組織から見れば具合の悪い書物と言えないこともない。

例えば生誕物語が捏造だと思うようになったとして、教会学校で生徒にそれを教えることが適切と思えるだろうか。クリスマスのイベントなど詐欺行為になってしまうが、そんなことを主張しても無益だろう。伝承をサカナに祝えばよいのだという考え方もあるかも知れない。ただ、盲信の熱狂を除いたとしても、聖書に書いてあるイエスの教え、思想は進むべき道を照らす力がある。それが否定されるものではない。煽りに依存することなく好ましい道を見つけて歩みを進めていければそれに越したことはないのではないかと思う。